Antonio Cederna – Difensore dei Beni Universali

di Ilaria Bagnulo

Introduzione

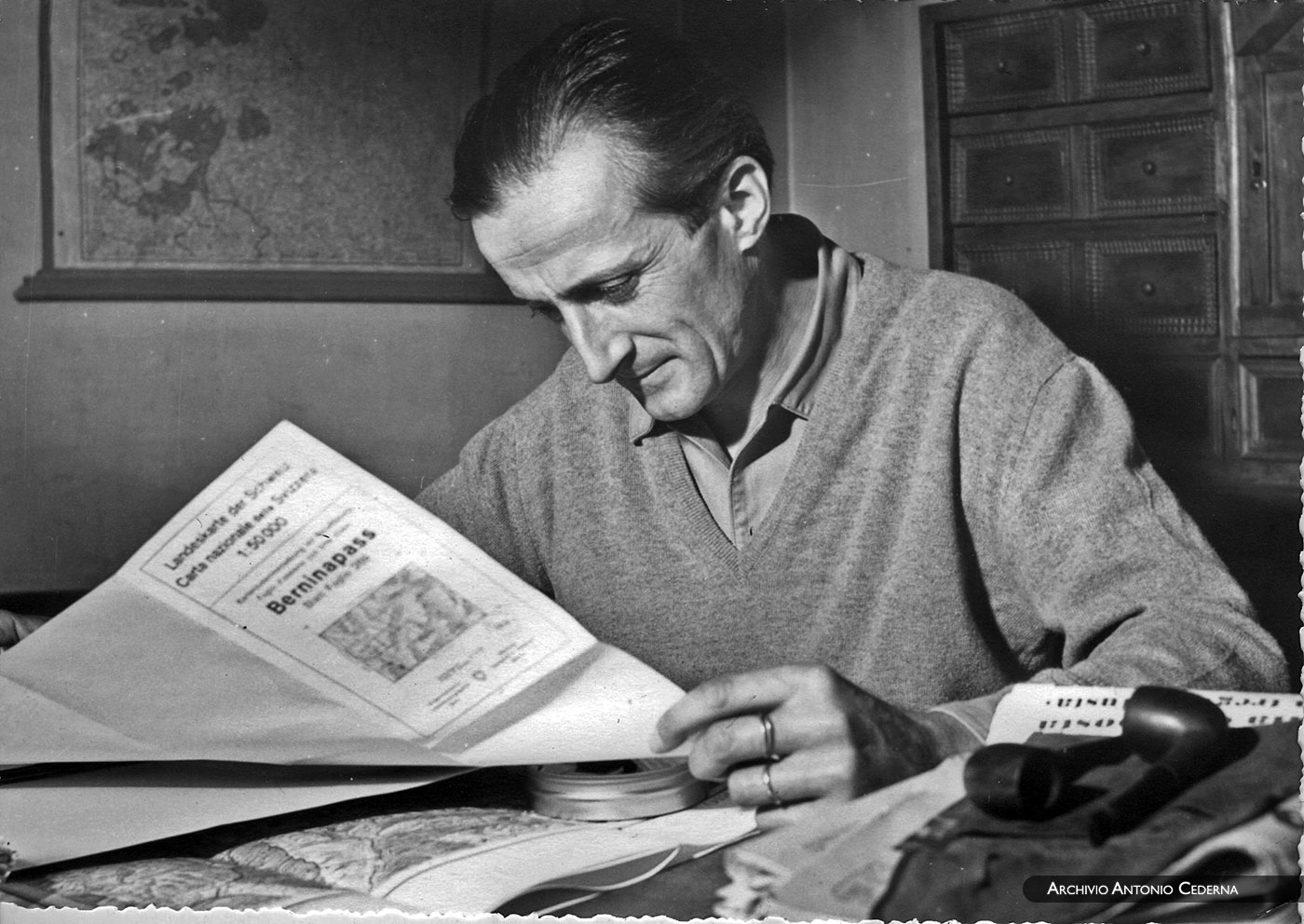

Antonio Cederna è considerato il padre del movimento ambientalista e di tutela del patrimonio storico e culturale italiano. Uomo di grande spessore intellettuale, morale e civile, dedicò la sua vita ad un giornalismo di inchiesta contro qualsiasi minaccia all’integrità del territorio e dei beni culturali, alla difesa di quei beni universali che devono essere garantiti per il futuro della collettività.

Figura complessa e poliedrica, Cederna fu archeologo, urbanista, giornalista, politico e attivista di grande rilievo per le sue battaglie. Tra le più importanti, quella per il centro storico di Roma e per il parco dell’Appia Antica, istituito nel 1965 grazie al suo operato.

Spese la sua vita nel tentativo di fermare lo smembramento dei centri storici, gli abusi e le selvagge speculazioni edilizie delle periferie e del territorio. Promosse la salvaguardia di coste, terre e parchi nazionali dalla cementificazione e dalle privatizzazioni. Denunciò l’inquinamento industriale di laghi e fiumi e il consumo del suolo, quali aspetti di un più vasto degrado ambientale e di un chiaro disinteresse politico.

«Non è a dire che io sia un vero e proprio giornalista, mi mancano tante qualità dei giornalisti, ma grazie al cielo anche tanti difetti. Comunque mi vanto di aver scritto cose che in una repubblica ben ordinata sono ovvie: che non si devono lottizzare le foreste e cementificare i litorali; che si deve rispettare la natura; che non si devono toccare i centri storici ma solo risanare. Cose ovvie in un paese normale, cose ovvie! Mi facevano passare per uno contrario al “progresso”, invece ero e sono contrario alla stupidità e alla speculazione edilizia, punto e basta». (1993)

Biografia

Antonio Cederna nasce a Milano nel 1921 da una famiglia borghese imprenditoriale e fu il fratello della celebre scrittrice e giornalista Camilla Cederna. Nel 1939 inzia a frequentare l’Università di Lettere a Pavia ma nel ‘43 la guerra lo costringe a scappare in Valtellina con la famiglia e poi in Svizzera per evitare il servizio militare con i repubblichini. Preso in consegna dall’esercito svizzero, farà la spola tra sette diversi campi di internamento fino al 6 maggio 1945.

Finita la guerra conclude i suoi studi in Lettere classiche e nel 1948 si trasferisce a Roma, che diventerà la sua città adottiva, per perseguire il diploma in Archeologia alla Scuola di Perfezionamento.

Dal 1949, e fino agli ultimi anni dell sua vita, abbandona l’archeologia per dedicarsi all’attività giornalistica quale «strumento per una battaglia costante, continua, educativa e preventiva» per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti alla salvaguardia del territorio, del patrimonio naturale e culturale italiano. Scriverà centinaia di articoli per riviste e quotidiani come il Mondo, il primo giornale con cui inzia a collaborare, poi il Corriere della Sera, La Repubblica e L’Espresso.

Attività Politica

Nel 1955 è tra i fondatori, insieme a Elena Croce, di Italia Nostra, di cui è poi consigliere nazionale dal 1960, presidente della Sezione Romana dal 1980 e socio onorario. E’ stato consigliere comunale di Roma (1958-1961 e 1989-1993) e parlamentare nazionale della Sinistra indipendente (1987-1992).

Proprio attraverso questi incarichi ha potuto contribuire alla stesura di importanti leggi per la difesa del territorio e la tutela del patrimonio naturale.

Prima fra tutte la legge Galasso del 2 Agosto 1985 in cui fu introdotto il vincolo di tutela di intere categorie di beni ambientali: litorali, montagne, boschi, foreste, laghi e fiumi. Fu inoltre introdotto il vincolo paesaggistico per l’attività edificatoria e di concessioni edilizie sulle aree di maggior pregio ambientale. Seguirono la legge per Roma Capitale e la Legge Quadro sulle aree naturali protette entrambe del 1991.

Dal 1993 al 1996 è stato Presidente del Consorzio dell’Appia Antica.

L’Archivio Cederna

L’Archivio Antonio Cederna è stato donato dalla famiglia allo Stato Italiano e dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio. La Soprintendenza archeologica di Roma ha stabilito la sua collocazione presso la villa di Capo di Bove, situata nell’omonimo sito archeologico lungo la via Appia nel 2008.

L’Archivio Cederna è divenuto negli anni fonte di ricerche, pubblicazioni e mostre rivolte al pubblico. E’ composto da materiali che coprono un arco temporale che va dagli anni 1940 agli anni 1990: la corrispondenza ufficiale e personale, fotografie, appunti manoscritti, articoli, mappe e planimetrie, documenti inediti. Vi è conservata anche la sua biblioteca: 4.000 volumi di archeologia, urbanistica, architettura, ambiente, storia di Roma, storia dell’arte, legislazione sulla salvaguardia di beni storico-artistici e paesaggistici.

Villa Capo di Bove, sede dell’Archivio Cederna.

“Roma e l’Italia sono state distrutte dai romani e dagli italiani. I vandali che ci interessano sono quei nostri contemporanei, divenuti legione dopo l’ultima guerra, i quali per turpe avidità di denaro, per ignoranza, per volgarità d’animo o semplice bestialità, vanno riducendo in polvere le testimonianze edilizie del nostro passato: proprietari e mercanti di terreni, speculatori di aree fabbricabili, imprese edilizie, società immobiliari industriali commerciali, privati affaristi chierici e laici, architetti e ingegneri senza dignità professionale, urbanisti sventratori, autorità statali e comunali impontenti o vendute, aristocratici decaduti, villani rifatti e plebei, scrittori e giornalisti confusionari o prezzolati, retrogradi profeti del motore a scoppio, retori ignorantissimi del progresso in scatola”.

Tutela Urbanistica

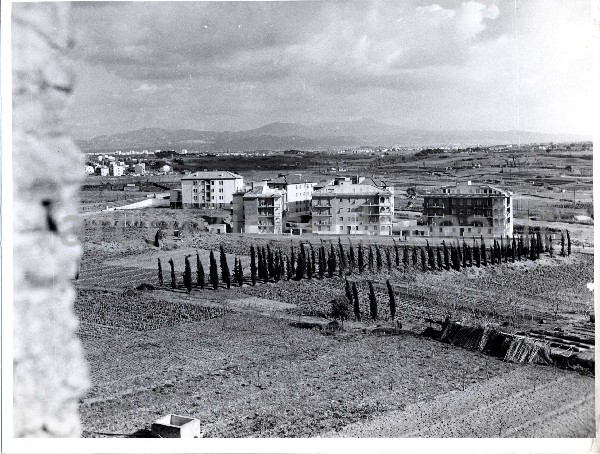

La costruzione delle città moderne, nella realtà di quegli anni, si fa strada senza esitazione all’interno dei centri storici, espandendosi verso le periferie. Gli antichi centri vengono trasformati per adeguarsi alle nuove architetture di molti più piani, fatte di ferro, acciaio e cemento e bene lontane dall’estetica e dai materiali del passato. E’ necessario adeguare i centri storici alle nuove esigenze relative al traffico e all’aumento della popolazione. Lo sventramento di piazze e intere abitazioni è giustificato dalle necessità di costruire strutture viarie più ampie e abitazioni con densità abitatitve moltiplicate, più redditizie per l’interesse di pochi.

Cederna accusa gli interessi dei privati che fanno del territorio una risorsa dalla quale ricavare più reddito possibile senza una vera pianificazione urbanistica.

Centri Storici

L’opposizione di Cederna non è verso lo sviluppo urbanistico nè verso il moderno, quanto verso l’aggressione dei centri storici e lo sviluppo delle città a “macchia d’olio”. Sostiene, infatti, che le città moderne dovrebbero essere sviluppate su un nuovo baricentro, autonomo e dislocato, in cui collocare le nuove funzioni e gli uffici direzionali. Ne sono un esempio i Ministeri di Roma che contribuiscono tutt’oggi alla congestione del centro storico.

Numerose le inchieste su Milano, con una lucidissima critica al piano regolatore del 53 che “squarciando la città vecchia per far posto alla nuova, non fa che distruggere la prima e rendere impossibile la nascita della seconda”.

Nel corso degli anni Settanta sono numerosi i servizi dedicati all’esperimento di Bologna e alle grandi città del Mezzogiorno.

Palermo, di cui denuncia “un piano regolatore vecchio e gestito in modo da favorire la speculazione grazie agli intrecci tra mafia e politica“.

I Vandali in Casa

Il 7 novembre del 1951 esce l’articolo intitolato “I Vandali in Casa“, al quale seguirà nel ’56 un’eponima raccolta di articoli dedicati alla salvaguardia integrale dei centri storici italiani. Tema centrale è la distruzione dell’antico e del bello per fare spazio allo sviluppo urbanistico moderno.

Roma

“La via degli obelischi” (1950) fu il primo articolo dedicato alle sorti di Roma. Il tema centrale è il completamento dei lavori di via della Conciliazione, iniziato durante il fascismo, e lo sventramento di Borgo.

Sono oltre mille gli articoli, parte di voluminosi dossier e carteggi, che riguardano il verde urbano e le ville storiche di Roma conservati presso l’Archivio Cederna. Pubblicati tra il 1951 e il 1996, ripercorrono tutta la topografia romana o quasi: almeno 22 strade principali, dalla Via Appia a Via Giulia, dal Mandrione alla Palmiro Togliatti, alla Magliana.

Cronache e denuncie sull’incuria e la distruzione di piazze, palazzi, chiese, aree archeologiche, monumenti, casali, valli, fiumi e parchi. Pungenti invettive contro le amministrazioni comunali, spesso corrotte, e la speculazione edilizia gestita da pochi e potenti gruppi, come la Società Generale Immobiliare che partecipò allo sviluppo di interi quartieri di Roma.

Ville e Periferie

Oltre alla celebre e vittoriosa battaglia in difesa dell’Appia Antica, Cederna ha ampiamente documentato i tentativi di smembramento di diverse ville romane. Tra le più importanti, Villa Strohl-Fern all’interno di Villa Borghese e le lottizzazioni dei terreni di Villa Chigi e Villa Ada-Savoia, lasciati all’incuria dai proprietari per poi essere venduti a prezzi vertigionosi. Stessa sorte per Villa Blanc, con il suo progressivo abbandono e la seguente privatizzazione.

Le Ville Distrutte, Il Mondo, 21 Giugno 1955.

Un altro caso che suscito grandi polemiche fu la distruzione del verde delle colline di Monte Mario per la costruzione dell’Hotel Hilton.

Monte Mario Venduto, Il Mondo. 24 Aprile 1956.

Cederna seguì anche lo sviluppo delle aree periferiche e di espansione urbana. Una voluminosa documentazione fotografica, giornalistica e di materiale tecnico descrive lo sviluppo delle periferie, in particolare quella capitolina, come un disastro ai danni della celebre campagna romana, «dove meravigliose zone verdi sono state cancellate dai più brutti quartieri d’Europa».

Quartiere Montesacro – Roma

Foto Antonucci, Master Photo. Sul retro è riportato un appunto – “I vantaggi degli sventramenti: caos di traffico in via del Teatro di Marcello”.

“Successe poi che mentre mi occupavo ancora di archeologia, un amico del Ministero dei Lavori Pubblici mi telefonò per avvisarmi che stavano lottizzando l’Appia Antica. Allora andammo con l’autobus fino a Cecilia Metella e poi facemmo alcuni chilometri a piedi: cominciavano a sorgere le prime ville degli attori, dei diplomatici, e le curie generalizie. Mi venne subito l’ovvia reazione: questa spettacolosa campagna romana, irta di monumenti imponenti, di catacombe, eccetera, non poteva essere privatizzata per diventare un sobborgo edificato. Era minacciato il rispetto elementare per l’antico, la storia, il paesaggio, il verde pubblico”.

Il Parco dell’Appia Antica

Cederna ha dedicato oltre centoquaranta articoli alla tutela del tratto urbano dell’unica via consolare, l’unico lembo di campagna, che ancora racchiudeva l’insieme «di straordinari valori monumentali, archeologici e paesistici … di un eccezionale interesse culturale, universalmente riconosciuto».

Se non fosse stato per il suo impegno politico animato da uno spirito combattivo, la campagna dell’Appia Antica sarebbe stata cancellata dalla speculazione edilizia iniziata nei primi anni ’50. La lottizzazione privata intendeva ricoprirla di milioni di metri cubi di cemento, con edifici e ville esclusive.

La regina viarum avrebbe seguito il triste destino che già aveva condannato gran parte dell’agro romano e le vie consolari che lo attraversano.

Dopo dodici anni di lotte e denunce, il Piano Regolatore di Roma del 1965 decretò che tutta la zona dell’Appia Antica fosse destinata a parco pubblico inedificabile. Nonostante il divieto, negli anni successivi sorsero diverse case abusive.

Nell 1988 venne istitutito il Parco Regionale dell’Appia Antica.

Nell’anno corrente è stato concluso l’iter per la candidatura della Via Appia Antica al riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

La zona dell’Appia Antica vista da Porta di S. Sebastiano verso fuori città – 1955-56

I Gangsters dell’Appia

Il primo articolo di denuncia degli abusivismi edilizi nelle campagne lungo l’Appia Antica fu I Gangsters dell’Appia, pubblicato su Il Mondo, l’ 8 Settembre 1953.

“Per tutta la sua lunghezza, per un chilometro e più da una parte e dall’altra la via Appia era un monumento unico da salvare religiosamente intatto, per la sua storia e per le sue leggende, per le sue rovine e per i suoi alberi, per la campagna e per il paesaggio, per la vista, la solitudine, il silenzio, per la sua luce, le sue albe e i suoi tramonti […] Andava salvata religiosamente perché da secoli gli uomini di talento di tutto il mondo l’avevano amata, descritta, dipinta, cantata, trasformandola in realtà fantastica, in momento dello spirito, creando un’opera d’arte di un’opera d’arte: la Via Appia era intoccabile, come l’Acropoli di Atene”.

“I parchi nazionali sono l’istituzione che più dà la misura della coscienza naturalistica di un paese, sono i luoghi dove più è evidente anche al profano l’unità e l’interdipendenza di tutti gli aspetti della natura”.

Tutela Ambientale

Antonio Cederna è stato pioniere dell’ambientalismo italiano, animato dall’intento “di risvegliare nelle menti e nei cuori degli italiani un senso di responsabilità verso la natura, l’ecosistema, la bellezza e la conservazione dei beni comuni“.

L’interesse per la difesa della natura e dei beni ambientali si afferma già nei primi anni Sessanta, nella discussione del verde urbano, per poi consolidarsi nei decenni seguenti con studi e ricerche sull’ecologia e sulla protezione della natura.

Oltre trecento gli articoli dedicati alla difesa delle coste deturpate da speculazione, abusivismo e privatizzazione. Denuncia l’inquinamento e lo sfruttamento intensivo di laghi e fiumi, adoperandosi per la difesa dei paesaggi alpini e dei parchi nazionali.

Esempio di abuso edilizio nel Parco Nazionale d’Abruzzo

Parchi nazionali e coste

Cederna seguirà la complessa gestazione dei parchi di Migliarino e della Maremma e le travagliate vicende dei grandi parchi nazionali: il Parco del Gran Paradiso minacciato dai bracconieri, il Parco Nazionale d’Abruzzo assediato dal cemento e il Parco dello Stelvio.

Molta documentazione presente nell’archivio riguarda la privatizzazione e la rovina delle coste italiane. In particolare la penisola Salentina, l’isola di Procida, le coste calabresi e quelle liguri, la costiera amalfitana, il versante adriatico, la costa del Cilento e della Versilia.

E’ una rapina edilizia ma la chiameremo turismo di massa, La Nuova Sardegna, 7 Gennaio 1983.

Cederna insiste sulla necessità di adottare un atteggiamento orientato al futuro per mettere in atto interventi preventivi in materia di protezione ambientale.

E’ necessario superare «il culto dell’attualità» per cui «si aspetta a scoprire […] la difesa del suolo quando l’Italia è sommersa dall’alluvione, l’importanza della vegetazione quando d’estate i boschi vanno a fuoco», un atteggiamento che «ci fa sempre, immancabilmente, arrivare in ritardo» (da Brandelli d’Italia. Come distruggere il Bel Paese, 1991).

Spiaggia con costruzioni selvagge a Castiglione della Pescaia

Pogerola di Amalfi (SA)

“Fino a che la difesa della natura e del suolo non diventerà la base della pianificazione del territorio, fino a che questo non sarà considerato patrimonio comune (anzichè res nullius, come è stato fino ad ora), continueremo a contare le morti e le distruzioni. Ma intanto questa Italia sempre pronta a invocare la propria “povertà” per non fare le cose indispensabili, ha stanziato la settimana scorsa altri cinquecento miliardi di lire per costruire nuove autostrade”.

Da Perchè l’Italia frana quando piove, Corriere della Sera, 3 Gennaio 1973.

Difesa del Suolo

L’archivio conserva una copiosa documentazione in fascicoli sul consumo del suolo e su problematiche tragicamente attuali come le frane, le alluvioni, i disboscamenti, gli incendi, i dissesti idrogeologici, gli scarichi industriali nei fiumi e molto altro ancora.

Circa la metà degli articoli denuncia la costruzione di nuove strade e autostrade in aree di pregio paesaggistico-ambientale: l’A12 Grosseto-Livorno, a danno del Parco di San Rossore Migliarino, il Raccordo per il traforo del Monte Bianco, la SS36 sul lago di Como o la costruzione della tangenziale di Napoli.

Altri articoli riguardano il dissesto idrogeologico provocato e alimentato dall’incuria dell’uomo o gli impianti industriali altamente inquinanti, come quelli di Porto Marghera e Bagnoli.

Sulmona – cava

Photocredit Nayuki CC BY 2.0

Photocredit Nayuki CC BY 2.0

William Richardson

William Richardson Ara Floris 2021 - All rights reserved

Ara Floris 2021 - All rights reserved

©Richard West CC 2.0

©Richard West CC 2.0

©Ara Floris 2021 - All rights reserved

©Ara Floris 2021 - All rights reserved Compost signi kirstyhall CC BY 2.0.

Compost signi kirstyhall CC BY 2.0.

©AraFloris - All rights reserved

©AraFloris - All rights reserved ©Ara Floris 2021 Copyrights

©Ara Floris 2021 Copyrights ©Ara Floris 2021 Copyrights - All rights reserved

©Ara Floris 2021 Copyrights - All rights reserved