IL PRIMO GIARDINO

di Ilaria Bagnulo

Introduzione

Una definizione ampia e generica di giardino è quella di “un luogo chiuso nel quale vengono coltivate colture erbacee, arbustive e arboree di tipo utilitaristico e ornamentale.”

Ripercorrendo la storia dell’uomo fin dagli albori della sua presenza sulla Terra, storici e studiosi hanno tentato di individuare l’origine del primo giardino, da intendersi nella semplice accezione di uno spazio delimitato e adibito alla crescita di piante selezionate in base alla loro funzione e utilizzo.

Con la nascita delle prime città e lo sviluppo di società più complesse, i giardini assumeranno molteplici funzioni superando il ruolo di semplici spazi dedicati ad una coltivazione finalizzata esclusivamente alla sussistenza. Lo sviluppo delle tecniche agricole ed edilizie contribuirà a rendere i giardini luoghi in cui arte e natura si incontreranno per incarnare simbologie celebrative del potere e della spiritualità, come specchio delle varie culture in cui presero forma.

Particolare delle pareti del ninfeo della villa di Livia – I sec. a.C., Roma

Prima che l’uomo recintasse dei lembi di terra per garantirsi la sopravvivenza, la Terra era un immenso giardino in cui poter raccogliere i suoi frutti e andare a caccia.

L’orto-giardino

Secondo il paesaggista-filosofo francese Gilles Clément “il primo giardino è quello dell’uomo che ha scelto di interrompere le proprie peregrinazioni”; ne consegue che la sua funzione fù prima di tutto alimentare. Le prime popolazioni appartenenti al periodo Neolitico erano prevalentemente nomadi e soltanto con lo sviluppo delle tecniche di coltivazione di piante commestibili e delle capacità di accudire gli animali la vita stanziale venne resa possibile in quei territori che offrivano le risorse primarie per la sopravvivenza.

Bisogna immaginarsi il primo giardino come un orto-giardino ad uso alimentare che, secondo Clément, venne delimitato da un piccolo recinto di rami intrecciati al fine di proteggere i suoi beni preziosi.

Ed è nell’orto che nascono i concetti di allineamento, ordinamento, cadenza, distanza tra i piani e la prospettiva, così come i luoghi di protezione, le serre e i capanni.

Etimologia del nome

Il termine italiano giardino deriva dal francese jardin (diminutivo dell’antico jart o jarz) che insieme ad altre lingue indo-europe, come lo spagnolo jardín, il portoghese jardim, l’inglese garden e il tedesco garten, sono tutte riconducibili al termine francone gardo che vuol dire ‘luogo chiuso’, la cui radice indo-germanica ghordho indica sia una ‘corte’ che un ‘recinto’.

Il termine di giardino nelle lingue antiche, come il sumerico guan e l’ebraico gan, aveva il significato di ‘recinto di alberi’. In Ebraico gan significa ‘proteggere’ e eden ‘delizie o piaceri’, da cui un’altra possibile etimologia dei successivi termini sopradescritti.

Il recinto

Abbiamo visto come l’etimologia della parola giardino contenga un elemento intrinseco a questo spazio, ossia la creazione di un limite. Dai primi recinti fatti con rami intrecciati tra loro, e poco efficaci per proteggere le aree coltivate e gli animali, si arriverà alla costruzione di muri in argilla o in pietra.

In un pittogramma sumero risalente al IV-III millennio a. C., il giardino (guan) viene indicato con il simbolo di un triangolo che rappresenta un muro di cinta merlato con all’interno quella che sembra essere la rappresentazione di un albero.

Lo stanziamento presso territori ricchi di acqua rese possibile l’evoluzione agricola e lo sviluppo di tecniche di irrigazione e coltivazione, come anche la domesticazione degli animali. Di conseguenza l’aumento di disponibilità di cibo e acqua creò benessere e la crescita delle popolazioni del periodo Neolitico. Queste popolazioni inziarono a specializzarsi in tecniche di lavoro più specifiche che in seguito contribuiranno a formare, non solo una società complessa, ma anche una marcata differenziazione tra classi sociali e gerarchie e la divisione di ricchezze e poteri. In base a questi fattori si è ipotizzato che l’evoluzione degli orti-giardini fu contemporanea alla nascita dei primi nuclei abitativi e delle prime città.

Dunque ecco come il concetto di giardino quale luogo delimitato e separato con recinti, muri o siepi eretti a protezione, iniziò a trasformare le ricchezze della terra, che erano a disposizione di tutti, in proprietà privata.

Pittogramma sumero risalente al IV-III millennio a.C.

Il Paradiso è un grande giardino

Il termine persiano pairi-daësa è composto da pairi “intorno” e daeza “bastione, muro” con il significato di creare attorno. I principi persiani chiamavano pairi-daësa le vaste aree ricche di alberi e acqua di cui si appropriarono per andare a caccia, circondandole con muri o fossati profondi.

In Sanscrito un termine molto simile è paradesha (paese supremo) e in Ebraico pardès (frutteto) in qualità di luogo fisico ma, secondo la Qabbaláh, anche luogo spirituale dove raggiungere la beatitudine. Quando la Bibbia ebraica fu tradotta in Greco, nel secolo III, il termine gan, usato nel racconto della creazione, venne reso con παράδεισος (paràdeisos).

Dentro il giardino

Lo sviluppo delle attività agricole e la loro diffusione vengono collocate intorno al VI millennio a.C. tra i territori dell’antica Mesopotamia (odierno Iraq) e dell’India.

Nella Mesopotamia meridionale, tra il Tigri e l’Eufrate viveva, in città autosufficienti, un popolo estremamente civilizzato. I giardini della Mesopotamia conservarono per lungo tempo un carattere religioso e a poco a poco, con l’espandersi del mondo babilonese verso nord, i giardini acquistarono una maggiore importanza.

Verso il VII secolo a.C. circa Nabucodonosor II costruiva a Babilonia i celebri Giardini Pensili (attribuiti più tardi alla regina Semiramide) lungo i contrafforti della città.

Una possibile rappresentazione dei Giardini Pensili di Babilonia

La valle del Nilo fu un altro centro di grande rilievo per le antiche civiltà e l’Egitto conservò un ruolo predominante per lungo tempo, circa dal 3500 al 500 a. C. I ricchi e i nobili costruirono giardini circondati da mura nelle loro residenze, delle vere e proprie oasi, ripetendo l’assetto geometrico della campagna coltivata e degli estesi sistemi di irrigazione che la caratterizzavano.

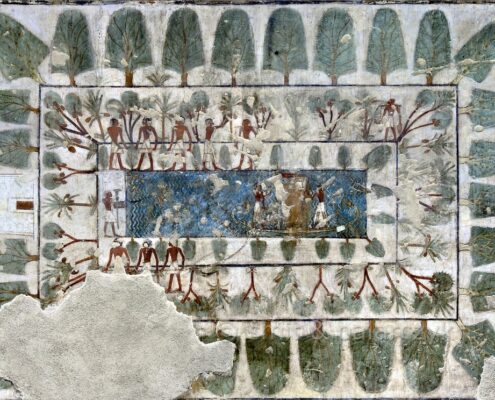

Una delle raffigurazioni più antiche di giardino arboreo appare tra le straordinarie pitture murali della tomba di Nebamon, dove una vasca centrale con fiori di loto, e popolata da pesci, anatre e oche, è circondata da vari alberi.

Tale iconografia si ritrova successivamente negli affreschi pompeiani e romani, di cui il ninfeo della villa di Livia è tra gli esemplari migliori.

‘Giardino di Nebamon’ – affresco della tomba di Nebamon – Egitto, 1500 circa a.C

L’evoluzione del giardino

In Medio-Oriente e nelle civiltà mediterranee successive i recinti dei giardini iniziarono a custodire, oltre a piante e alberi, altri elementi preziosi come fontane, vasche d’acqua, sculture, padiglioni e animali domestici o esotici. Questi elementi, e la loro disposizione spaziale secondo criteri razionali e armonici, diventarono le caratteristiche essenziali a determinare la creazione di numerosi stili, e di valori simbolici associati ai giardini, in diverse culture nel susseguirsi delle epoche storiche.

Un altro viaggio nel tempo, tra i giardini perduti o del passato, sarà oggetto di prossimi articoli, per approfondire aspetti estetici, architettonici e botanici, continuando a sognare quelli che furono i giardini delle delizie nel paradiso terrestre.

Photocredit Nayuki CC BY 2.0

Photocredit Nayuki CC BY 2.0

William Richardson

William Richardson Ara Floris 2021 - All rights reserved

Ara Floris 2021 - All rights reserved

©Richard West CC 2.0

©Richard West CC 2.0

©Ara Floris 2021 - All rights reserved

©Ara Floris 2021 - All rights reserved Compost signi kirstyhall CC BY 2.0.

Compost signi kirstyhall CC BY 2.0.

©AraFloris - All rights reserved

©AraFloris - All rights reserved ©Ara Floris 2021 Copyrights

©Ara Floris 2021 Copyrights ©Ara Floris 2021 Copyrights - All rights reserved

©Ara Floris 2021 Copyrights - All rights reserved