La Capitozzatura – Origini, Storia e Tecnica

di Ilaria Bagnulo

Introduzione

La capitozzatura è un termine che deriva dal corrispettivo verbo “capitozzare”. Ad oggi questo termine ha assunto la generica rappresentazione di potature drastiche e indiscriminate che risultano nell’intera rimozione della chioma degli alberi. Potature che negli utlimi anni hanno causato irreversibilmente la precarietà strutturale e danneggiato l’estetica di numerose alberature pubbliche dei comuni italiani nonostante siano state espressamente scoraggiate – ma non vietate – al punto C. 11 del D.Lgs. n.90 del 10 Marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente.

Questo termine ha origini molto antiche ed è associato alla gestione degli alberi che, insieme alle ceduazione, rappresentano le prime tecniche di potatura adottate dall’uomo. Nel corso degli ultimi due secoli il termine è stato poi circoscritto per descrivere uno specifico stile di potatura (pollarding), sopratutto nel nord Europa e in Inghilterra, e che richiede precise conoscenze e tecniche di esecuzione. In italiano questo tipo di taglio è chiamato taglio a nocca o a testa di salice.

Lo scopo di questo articolo è di approfondire la genesi di questa tecnica e la sua evoluzione ai nostri giorni.

Indice dei contenuti

La definizione di capitozzatura

L’etimologia della parola viene dal latino caput (testa), così come nella lingua inglese la parola corrisppettiva è pollard, che risale al termine poll sempre con il significato di “testa”.

In inglese la definizione di pollard data dall’Oxford English Dictionary è quella di “un albero che è stato capitozzato (polled) o tagliato ad una certa altezza da terra, in modo tale che produca una fitta e spessa crescita di giovani rami, formando una chioma stondata o una massa”.

Le origini

Molti degli alberi più antichi e longevi registrati nel mondo sono stati capitozzati. Proprio questi ripetuti interventi hanno esteso la longevità dell’albero oltre le sue naturali capacità.

Gli alberi capitozzati si trovano in molte culture antiche del vecchio continente, dal Portogallo fino al Giappone. In Inghilterra, luogo che ad oggi presenta la più elevata presenza di alberi monumentali di tutta Europa, sono chiamati veterans (veterani) e considerati elementi di uno speciale valore estetico e di interesse storico-culturale del paesaggio. Inoltre questi alberi sono oggetto di grande interesse biologico in quanto contribuiscono a creare habitat per specifici ecosistemi boschivi e forestali.

In primo luogo però gli alberi centenari sono i testimoni viventi di come le terre agricole venissero usate in passato.

La quercia “Major” nelle foreste di Sherwood Forest, Nottinghamshire.

Una quercia secolare inglese.

Storia e tradizioni nei paesaggi agricoli

La tecnica della capitozzatura è stata usata tradizionalmente per ragioni pratiche più che estetiche. Gli alberi erano una grande risorsa alimentare per il bestiame, così i rami più bassi venivano tagliati regolarmente per fare in modo che pecore e mucche potesssero raggiungere facilmente le foglie e i rami più giovani pascolando nei terreni. Tagliando ogni anno questi rami alla base, e raccogliendo i lunghi e sottili getti che ricrescevano, i contadini avevano una buona risorsa di foraggio per gli allevamenti, di legna da ardere o materiale per costruire ceste, staccionate e strutture.

Alcuni alberi da frutto, come l’ulivo o il pero, venivano capitozzati per assicurarsi abbondanti raccolti e contenerne l’altezza per raggiungere facilmente i frutti.

Furono questi i motivi per cui la tecnica della capitozzatura ebbe inizio.

Alcune testimonianze storiche

L’importanza di questa pratica in passato può essere esplorata studiando antichi alberi capitozzati e sopravvissuti ai nostri giorni, ma anche nei dipinti di paesaggi, in mappe e documenti scritti. Studi archeologici suggeriscono che questa tecnica fosse già adottata a partire dal perido Neolitico. Nel periodo preistorico foglie di olmi e frassini capitozzati erano la principale fonte di alimentazione per gli animali d’allevamento.

Il taglio di fogliame usato come mangime viene menzionato in uno scritto di Properzio. Querce, olmi, frassini, sorbi, ma anche noccioli, faggi e alcune conifere, venivano tagliati per ricavarne foraggio in tutta l’Europa centrale e orientale. Linneo annotò la pratica negli anni ’40 del 1700.

Anche in Inghilterra la capitozzatura e la sramatura degli alberi era molto diffusa ma verso la metà del XIX diventò rara e successivamente vietata. Nelle colonie del Nord America invece, per via di una grande abbondanza di alberi e la mancanza di forza lavoro, si diffuse la ceduazione.

Vincent Van Gogh “Pollard Birches”, 1884. Gli alberi potati “a nocca” erano un soggetto amato da Van Gogh e presenti in molti dei suoi dipinti e disegni.

Una scena di capitozzatura degli alberi.

La capitozzatura e la ceduazione

La capitozzatura e la ceduazione sono state anche due antiche forme di gestione dei boschi utilizzate per il rifornimento di legna. L’abbattimento di un albero non rappresentava necessariamnte la sua fine.

La capitozzatura riduce l’altezza e la crescità degli alberi mentre la ceduazione taglia gli alberi alla base del fusto mantenendoli cespugliosi.

La capitozzatura nelle terre agricole odierne

In molte parti d’Europa capitozzare gli alberi resta ancora oggi una pratica comune. E’ utilizzata principalmente per la produzione di foraggio sulle montagne della Grecia, nelle regioni Basche della Spagna e in Bulgaria. In Norvegia, faggi, olmi, pioppi, pini, salici e sorbi vengono capitozzati, i loro rami fatti essiccare e messi da parte come legna da ardere. Alcuni allevatori considerano il fogliame estremamente salutare per i loro animali.

Anche in alcune zone del nord Italia, vicino Vicenza, faggio, pioppo, ontano e frassino sono ancora usati come foraggio per il bestiame, mentre in Liguria è stato documentato l’abbandono di questa e altre tecniche tradizionali.

Nei paesi tropicali la capitozzatura è utilizzata ancora oggi non solo come fonte di foraggio, ma anche come combustibile e nei sistemi di agroforestazione.

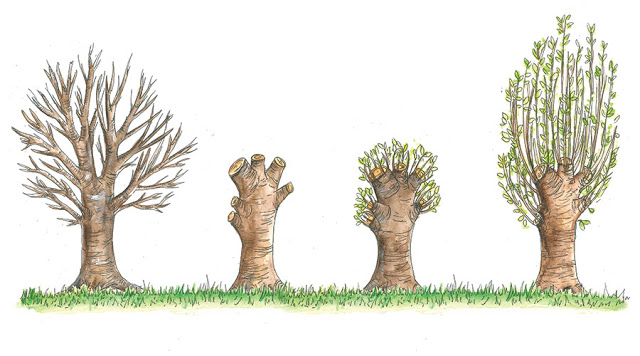

La tecnica del taglio a nocca o a testa di salice

Tradizionalmente questa tecnica può essere descritta come pratica di tagliare la chioma dell’albero portandola a 2,5 m – 3,5 m di altezza da terra, eliminando quasi completamente i rami principali o l’intera cima del fusto. La crescita di nuovi rami e foglie in corrispondenza dei tagli, o subito sotto, era utilizzata per ottenere una fitta ricrescita di giovani getti e polloni di piccolo diametro.

Questo sistema di tagli deve essere iniziato quando gli alberi sono giovani e ripetuto per tutto il loro tempo di vita. Il primo e anche il più importante aspetto da notare è che questa tecnica non è adatta a tutte le essenze arboree. Come per la ceduazione, solo le specie con una dominanza apicale e una vigorosa ricrescita possono essere capitozzate in quanto la rimozione dei rami principali induce la crescita delle gemme dormienti e latenti sotto la corteccia e nella zona inferiore dell’albero. Nel caso di specie di alberi di piccole dimensioni non è possibile applicare la capitozzatura perchè il taglio dei rami principali stimolerebbe solo la crescita di succhioni e polloni alle base del tronco.

I tagli

Il primo passaggio è quello di eseguire un taglio internodale importante. Il ramo principale viene rimosso mentre le branche laterali (devono essre almeno lunghe tra i 60 cm e 1,5 m) vengono riportate alla stessa altezza a pochi metri dal fusto.

Il punto del taglio è molto importante per il successo di questa tecnica. E’ necessario tagliare in prossimità del colletto dei rami facendo attenzione a non lasciare monconi e di non tagliare nelle nocche già formate qualora si stesse ripetendo la capitozzatura.

La reazione degli alberi a questa potatura è la crescita di una densa massa di fibre legnose intorno all’area dei tagli. Le gemme alla base dei tagli producono numerosi succhioni sottili che sono attaccati debolmente alla base e che difficilmente potrebbero crescere come rami forti e stabili. Questi nuovi getti successivamente andranno rimossi annualmente, o ad anni alterni, tagliando subito sopra il taglio dell’anno precedente. Nel corso del tempo l’albero produrrà nocche e calli nel punto in cui è stato ripetutamente tagliato, assumendo l’aspetto caratteristico che si ottiene con questo stile.

Filare di alberi capitozzati nelle campagne toscane.

Alberi resistenti

Gli alberi resistenti alla capitozzatura sono principalmente decidui, spesso latifoglie, con l’eccezione di alcune conifere.

Segue un elenco generico: faggio, quercia, frassino, olmo, pioppo, acero, betulla, robinia, pseudoacacia, carpino, platano, catalpa, castagno, salice, tasso, pino.

Si aggiungono diversi alberi da frutta come ulivo, pero, noce, nocciolo, castagno da frutto, carrubo, gelso e sorbo.

Quando effettuarla

E’ fondamentale che questa tecnica venga effettuata durante lo stato vegetativo dell’albero, solitamente durante l’inverno o a inizio primavera.

Gli alberi hanno bisogno di rami e foglie per produrre energia e far crescere nuovi germogli dopo la capitozzatura, e se rimossi troppo presto, e in assenza di rami e foglie, gli alberi andrebbero verso un rapido declinio.

Alberatura di platani potati seguendo la tecnica della capitozzatura o taglio a nocca in una piazza di Bruxelles.

Conclusioni

Il patrimonio paesaggistico, biologico e del futuro

Durante il XIX secolo la capitozzatura sembra essere ormai considerata una pratica dannosa e superata ed intorno agli anni ’50 è ormai abbandonata e quasi dimenticata.

Soltanto negli ultimi vent’anni si è risvegliato un’interesse per questa antica tecnica, specialmente in Inghilterra, dove gli alberi “veterani” sono considerati simboli viventi di un’estetica pittoresca dei paesaggi del passato. Questi alberi monumentali sono stati riconosciuti inoltre per la loro importanza biologica con una funzione legata agli habitat boschivi di rari insetti e funghi.

Inghilterra e Grecia insieme ad altri paesi europei hanno scelto di condividere la responsabilità internazionale di preservare questi antichi alberi e di pianificarne la progressiva sostituzione con nuovi, e capitozzati, alberi del futuro.

Stanley Roy Badmin “Old Ash”, 1875.

Antica stampa inglese con la rappresentazione di un vecchio frassino capitozzato.

Bibliografia

-Petit, S, and Watkins, C, 2003. Pollarding Trees: Chabging Attitudes to a Traditional Land Management Practice in Britain 1600 -1900. University of Nottingham: Cambridge University Press.

-A A., 2009. Notes on Pollards: Best Practices’ Guide for Pollarding, 2nd ed. White River Junction: Gipuzkoako Foru Aldundia.

-Read, H.J., 2003. A Study of Practical Pollarding Techniques in Northern Europe. London: Tagari.

-Rackham, O., 2003. Trees, Woodlans ad Archeology. Cambridge: Corpus Christi College.

-Read, H.J., 1991. Pollarded and Veteran Tree Management. Bucks: Corporation of London at Burnham Beeches The Arboricultural Advisory and Information Service

-Ferrini, F., 2006. Pollarding and its effects on tree physiology: a look to mature and senescent tree management in Italy. Università di Firenze.

Photocredit Nayuki CC BY 2.0

Photocredit Nayuki CC BY 2.0

William Richardson

William Richardson Ara Floris 2021 - All rights reserved

Ara Floris 2021 - All rights reserved ©Ara Floris 2021 Copyrights

©Ara Floris 2021 Copyrights